医生警告: 肌酐一旦超这个标准, 马上管住嘴巴, 否则或引发肾衰竭

发布日期:2025-07-05 10:36 点击次数:168

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

一个看上去还算健康的中年人,平时也不抽烟、不喝酒,体检报告一出来,肌酐值高得吓人——132微摩尔每升。家人一听“肾功能异常”,全家慌了,立马跑来找我。可他却说:“我哪有不舒服?不就是一个数值嘛,能有多严重?”就是这句话,让我眉头直皱。

肌酐这个指标,很多人连念都念不准,更别说理解它的危险程度。但偏偏它是最容易被忽视的“慢性杀手”。你不知道的是,肌酐一旦超过一定标准,危险的不是症状,而是“没症状”!很多人在肾脏已经严重受损时,依旧吃得香、睡得好,还以为一切正常,直到突然查出肾功能衰竭,才知道早已深陷泥潭。

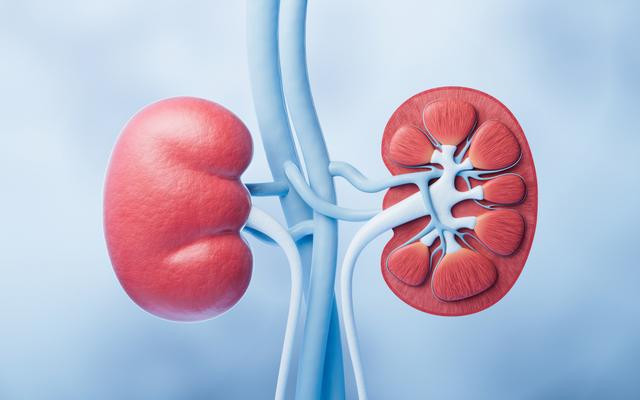

这里的反常在于,肌酐高不是病痛的开始,而是“沉默的终点”。肾脏出问题,身体不会立刻报信,它悄无声息地累积损伤,一旦肌酐升高,说明肾小球已经“倒下”了至少一半以上。这不是危言耸听,而是临床的冷酷现实。

国家肾脏病中心发布的数据早已敲响警钟:我国成年人慢性肾病总体患病率接近10.8%,其中超过一半的人在早期毫无察觉。

而一项发表在《中华肾脏病杂志》的研究显示:肌酐超过133微摩尔每升,意味着肾功能下降超过50%。更可怕的是,这部分人中,有四分之一在五年内发展为肾衰竭。

很多人觉得肌酐高点没什么,反正还能吃能走。可肾脏的“承受力”比你想象得脆弱得多。它不像肝脏能自我修复,肾脏一旦损伤,几乎没有反转余地。你忍一时不忌口,可能换来的是一辈子透析的代价。

中医讲“肾为先天之本”,意思是说肾脏是根基,是储能之源。从中医角度看,过食辛辣肥腻、暴饮暴食、情绪压抑、熬夜伤肾,这些现代生活方式,正是肌酐升高的推手。尤其是某些“保健品”“补肾药”,在不明肾功能的情况下乱吃,反而加重肾脏代谢负担。

你可能想不到,肌酐升高的第一步,很多时候源自嘴巴管不住。高蛋白饮食、重口味、长期吃加工食品,都会让肾脏不堪重负。尤其是一些健身人士,天天喝蛋白粉、吃高蛋白鸡胸肉,却忽略了高蛋白饮食在肾功能边缘人群中,会加速肾单位死亡。

最令人震惊的一项冷门研究来自北京大学第三医院肾病中心,研究发现:肌酐每升高10微摩尔,心脑血管疾病的风险就增加4.3%。

也就是说,肌酐不只是肾的信号,它往往和心脏、血压、糖尿病这些“慢性炸弹”连成一线。你以为它是边缘问题,其实是全身系统的“红灯警报”。

再来看个现实故事:一个55岁的退休老师,肌酐145微摩尔,没管,照吃火锅啤酒。半年后突然眼肿、乏力,结果查出肾功能仅剩40%,开始出现尿毒症前期症状。医生问他后悔吗,他点头如捣蒜。可惜,肾再也回不去了。

你还敢觉得“只是一个数值”吗?

不夸张地说,肌酐值就是肾脏健康的“体温计”。正常标准大致在男性53-106微摩尔/升,女性44-97微摩尔/升。如果超过120,必须立刻调整饮食和生活方式;一旦逼近130,那就不是“注意”那么简单,而是“紧急刹车”!

从西医的角度看,肌酐是肌肉代谢产物,由肾脏排出。它升高的本质,是肾小球滤过功能下降。但问题在于,它的升高具有“滞后性”——早期肾损伤时,肌酐可能还在正常范围。等到它真的升高了,往往已是“事已至此”。

这就像一根看不见的绳子,越拉越紧,却没人发现,等到你开始喘不过气,已经晚了。

中医则更注重“未病先防”,讲“肾主水、藏精”,意思是肾既管身体水分代谢,也影响精力、情绪、免疫。所以很多看似无关的症状——失眠、多梦、腰酸、怕冷、记忆力下降、皮肤干燥——可能早已是肾气亏虚的信号,只是你没当回事。

那么,肌酐升高的人,到底该怎么“管住嘴”?

不是简单少吃肉,而是“精准地吃”。肾功能边缘状态下,不能一味忌口,那样容易营养不良。真正的做法是:减少红肉,优选鱼肉、蛋白、豆腐等优质蛋白;每公斤体重每日蛋白摄入控制在0.6克到0.8克之间;避免加工肉制品、火腿、腊肠等高盐高磷食物。

另一个常被忽视的陷阱是“隐形盐”。你以为不吃咸菜就低盐了?方便面调料包、外卖汤底、酱油、鸡精,全都是高钠陷阱。高钠摄入不但升高血压,更会加重肾小球高压状态,加速肾单位硬化。

喝水也不能随便。有人说多喝水排毒,那是肾好的时候。肾功能下降时,多喝反而可能水肿、心衰。饮水量要根据尿量来定,一般每天1500到2000毫升,不能一刀切地“多喝水”。

还要特别提醒一点:别再乱吃药了!很多止痛药、感冒药、甚至常见的中成药,含有对肾脏有毒的成分。比如布洛芬、对乙酰氨基酚、含马兜铃酸中药,都是肾病患者的“雷区”。

中医调理方面,可以在专业医生指导下选用一些补肾益气、活血化瘀的药物或食材,比如黄芪、丹参、茯苓、山药等,但前提是必须明确肾功能情况,切忌盲补。

肌酐超标,是肾脏发出的“哀鸣”。它不像高血压那样让你头晕,也不像糖尿病那样让你口渴,它安静得几乎“没有存在感”,但一旦出事,就会让你失去生活的底气。

肾脏不疼、不响、不叫,却能决定一个人的下半生质量。不要再抱侥幸心理认为“晚点再看也没事”,因为等你真的感觉到不适,可能就已经走到了透析边缘。

生活中那些看似不起眼的小事:一顿夜宵、一次酒局、一次乱吃保健品,可能就是压垮肾功能的最后一根稻草。肌酐不是一串数字,而是一面镜子,照出你身体的底层逻辑。

如果肌酐已经超过标准,请立刻管住嘴巴。不仅仅是吃的问题,而是整个生活方式的重建:规律作息、适量运动、情绪平稳、定期复查。肾脏最怕的不是生病,而是你“不当回事”。

肾脏的沉默,不代表没事,而是它从不轻易示警。当它真的发声了,你还以为只是“轻微异常”?那就是你错得最致命的一次判断。

参考文献:

[1]张国良,王超,郑洪波,等.成人慢性肾病患病率的流行病学研究[J].中华肾脏病杂志,2023,39(05):321-327.

[2]刘晓红,陈建国,王立新,等.肌酐与心血管事件风险的相关性研究[J].中国循环杂志,2024,39(02):156-160.

[3]叶青,林波,牛春林,等.慢性肾病患者蛋白质摄入与肾功能关系的探讨[J].中华营养杂志,2022,44(11):1045-1050.